- ホーム

- 難病情報

- 難病情報誌 アンビシャス

- 難病情報誌 アンビシャス 276号

難病情報誌 アンビシャス 276号

最終更新日:2025年05月02日

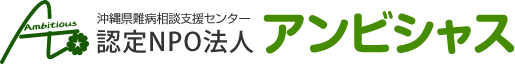

表紙は語る

アルビノとして生まれて ~ありのままに生きる~

小渡 里子(おど さとこ)さん

眼皮膚白皮症

私の名前の由来は、周りと見た目が違って生まれたので「ありのままの自分を大切にして、自然を愛する子に育ってほしい」という両親の願いから、父の思い出がある“大里”の里をとって里子とつけられました。私は幸いにも産婦人科のお医者さんがアルビノのことを割と知っていたそうで、生まれてすぐに“太陽に弱いこと”や“目が見えないかもしれないこと”を教えてくれたそうです。母はのん気なのか、対面させられたとき「なんか色の白い赤ちゃんねぇ。まあっ!天使みたい!」と喜んだそうです。

私の想像力は国語の教師だった母が育ててくれました。「ピンクのお花があそこに咲いていてね、真ん中の方が淡い黄色で、そこに雌しべがちょんと、濃いピンクのがあってね、周りは少し白くなっていて、花びらの外側に向けてだんだん色が濃くなっていっているのよ」と、そういう教え方でした。だから、ネジとか小さくて見えないものでも、言葉で教えてもらっているから、ここにはめてこう回せばいいんでしょ?と、見えていなくても組み立てられたり。そんな両親のお陰で「メラニン色素が少なくて、目が悪くて」と、物心がつく頃から自分でも説明できるようになっていました。だから、小中学生の頃、気持ち悪いとか、うつるとか、幽霊とか言われても、白い理由が分かっていましたし、幽霊でもないので、そういう意味では「生まれなければよかった」と思ったことは一切ありませんでした。

最近、インクルーシブ教育という言葉をよく聞きますが、子供は、どこまでは大丈夫で、どこから助けないといけないかを自然に学んでいきます。私の経験では、どんなにおしゃべりをしていても、段差等があると「段差」とか「あ!そこ穴」とか友達が言って教えてくれます。だから、何かしらのお手伝いを必要とする人が、子供じゃなくても学校じゃなくても、会社の中とか地域に居るという事はとても大切なことだなと思います。それはその人が居ることによって「これを改善しないと」と気づくことができるからです。例えば、もし言語障害がある人がいたら、周りは話を聞き取ろうとする力が生まれてきます。障害を持った人も好きな地域で暮らす権利を持っているというのは、とても大切なことだと思います。

私の尊敬する、クリスチャンで小児精神科のお医者さんの言葉を紹介します。“人の存在の大切さは、Doingじゃなくて、Being在るということ。『何かができるからあなたは大切』ではなく、存在することが宝ということ。”何かができるかできないかでその人の存在価値が決まるのではなく、存在している事そのものが、かけがえなく大切な宝だということです。

私の人生の最大の転機は、中学2年で教会に行くようになったことです。聖書の御言葉を通して「みんな目的を持って、その人にしかできない事をするために神様が造ってくださり、目的達成のために個性をギフトとして与えられている存在だ」と知ったことでした。

4月号にも書いていただきましたが、私は、今、来ることに何の資格も条件も要らない、居たいときに誰もが居られる場所としての、地域に開かれた教会作りのため、牧師になるための神学校へ向けて体調調整中です。老若男女関係なく誰が来ても良い場所、そして互いに助け合う教会を作ることが、神様からの使命だと感じています。一見弱さと見られがちなアルビノも、うつ病も、車いすの障害も、特技の編み物も私を修飾する言葉で使命を果たすために与えられた「個性」という「神様からのギフト」だと思っています。

四月から、編み物という特技(個性)を活かして、おにぎりプロジェクトをスタートしました。それは、材料費を引いた売り上げを子ども食堂や居場所支援に全額寄付する仕組みです。「今どき食べ物に困る人はいない」と平気で言う人がいますが、そんなことはありません。隠れ貧困や、子ども食堂、フードバンク等が、どうしてこれだけあるのか考えた結果、おにぎりプロジェクトを立ち上げました。編み物でおにぎりキーホルダー(スマホクリーナー)を作って、カバン等のつけたい物に付けてもらうことで、「あの人も支援してるんだ!」みたいな感じでシンボルになって、支援の輪が広がっていったらいいなぁと願っています。えび天バージョンもあります。

最後に「あなたはあなたにしかできないことがあるのよ」と良く耳にしますが、神様は人間皆に目的をもって、いろんな試練や時には弱さを通して大切な気づきを下さいます。勝ち組とか負け組とかいう言葉がありますが、何をもって勝ちとか負けとか言うのでしょう?私の脳性麻痺の友達と珈琲を飲みに行った時のことです。私がストローを刺そうとしたら「刺していいか聞いてからやってね。ゆっくりでも、刺せるから。不便とか決めつけるのは勝手な決めつけだよ」と言われ、私はハッとしました。障害者だとか、病気だというだけで、憐れむような目で見るのは、優劣のような、有るか無いか、欠けてるか等、そういうことで他人や自分の価値をはかるのは違うと思います。ゆっくりでも与えられた個性(ギフト)を活かして、私に託された働きをしていきたいと願っています。

語者プロフィール

小渡 里子(おど さとこ)さん

1974年 那覇市出身

【家族】くまお、ツリーちゃん

【自分の好きなところ】プラチナブロンド色の髪の毛

【趣味・特技】編み物、ピアノ、ウクレレ、ヘアドネーションすること

※編み物のショップ名 Pinky DonkeyCaféわきみずや時々郵便局の無人販売等で販売しています。

2025年3月の報告あれこれ

在宅療養者への在宅訪問

3月は、難病患者や小児慢性を持つ患者さん宅への訪問が遠近問わず多い月でした。3月だけで走行距離は920Kmを超えました。どういった事情でご自宅にお伺いしたか、例をあげると、コミュニケーションスイッチの適合、在宅で人工呼吸器を装着している方の電源確保の説明、過去に蓄電池を貸与したが、故障したとのことで回収し処分してほしいといったものや、患者様がお亡くなりになられ、発電機が不要になったので他の方に役立ててほしいとの要望で回収を目的とした訪問などがあります。

なかでも筋萎縮性側索硬化症(ALS)を罹患して、独居で過ごされている方への訪問では、球麻痺といって口や舌、喉の運動機能が障害される状態のため、唾液を飲み込むことが出来ないのでティッシュで唾液を吸い取ることで対応しているとのことでした。低圧持続吸引器という機器で唾液を吸い出す機器を貸し出ししています。お試しで使用して使えるようでしたら、ネット通販などで自費で購入してもらいます。今回、低圧持続吸引器をお試しされて、使用感などをうかがったところ、今の一番の楽しみであるテレビドラマを観ている時にティッシュを取らなくて済むので集中して観られると笑顔でお応えしていただきました。

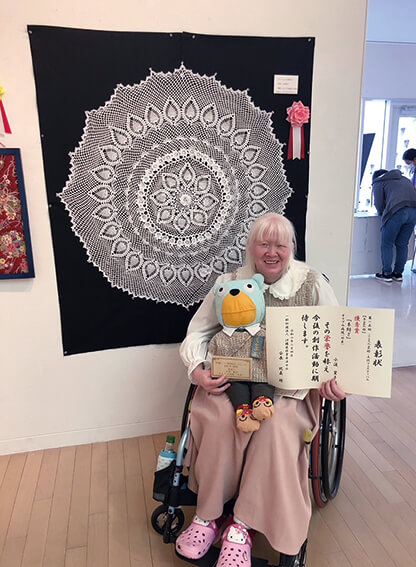

第9期「難病とストレスとのつきあい方」講座開催

今年も沖縄国際大学の上田幸彦教授(公認心理師・臨床心理士)を講師にお招きし、「難病とストレスとのつきあい方~ストレス対処法:マインドフルネス瞑想~」講座を1月より全3回で開催いたしました。

この講座の目的は、難病によるストレスや病気以外のストレスにうまく対処することで心を安定させ、必要な治療に積極的に取り組み、生活の質を向上させることです。講座を開始して今年で9年目になり、過去に50名の方が受講されています。外出が困難な方や遠方にお住まいの方でも参加いただけるよう、オンラインでの参加にも対応しております。3回の講座を通して、生活の中にマインドフルネス瞑想法を取り入れるなど良い方向への変化があった方もいらっしゃいました。参加者の方から「病気を治すことは出来ないけれど、うまく付き合っていく方法を身に着けていきたいと思います。」「出来ていたことが出来なくなっていくことに不安を感じていたので以前から興味があり、受講出来て良かったです。」といった感想が出ていました。

2025年度は10月から12月にかけての開催を予定しております。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

3月のご寄付

3月28日株式会社琉薬様から、難病支援を目的として設置していただいている募金箱で集められたご寄付をいただきました。

また、31日には株式会社パートナー様からもご寄付をいただきました。

株式会社琉薬様、株式会社パートナー様の両社は、長年にわたって寄付を続けていただいています。募金箱にご寄付いただきました皆様より託されたご厚志を琉薬様を介して、確かに受け取らせていただきました。通常の業務以外に社会貢献に向けられている両社の尊いご意志と募金に託していただいた皆様の思いに心より感謝申し上げます。

アンビシャスメモ

保健所スケジュール

各保健所、今月の予定はございません。

【北部保健所】 Tel:0980-52-2704

【中部保健所】 Tel:098-938-9883

【南部保健所】 Tel:098-889-6945

【那覇市保健所】 Tel:098-853-7962

【宮古保健所】 Tel:0980-72-8447

【八重山保健所】 Tel:0980-82-3241

令和7年度【7月開講】障がい者委託訓練生募集

【募集期間:令和7年5月1日(木)~26日(月)】

【訓練期間:令和7年7月1日(火)~令和7年9月30日(火)】(3ヵ月間)

コース名:初心者から始めるパソコン科

定員:7名

管轄校:浦添校

募集対象:精神障害、発達障害、身体障害、その他(高次機能障害、難病等)

訓練場所:那覇市

委託先:株式会社沖縄リレーションシップ

コース名:リネン類クリーニング科

定員:1名

管轄校:浦添校

募集対象:知的障害、精神障害、発達障害、その他(高次脳機能障害、難病)

訓練場所:宮古島市

委託先:沖縄綿久寝具株式会社宮古工場

コース名:オフィスワーク・クリーン科

定員:2名

管轄校:具志川校

募集対象:知的障害、精神障害、発達障害、その他(高次脳機能障害、難病)

訓練場所:沖縄市

委託先:日本テクノ株式会社(テクノサテライトオフィス胡屋事業所)

※受講料無料(但し保険料等は自己負担)

※詳しくは、各管轄校へお問合せください。

【お問合せ先】

浦添職業能力開発校 TEL:098-879-2560

具志川職業能力開発校 TEL:098-973-6680

2025『難病の日』 ~イベント参加者募集~

2014年5月23日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)が成立したことを記念し、5月23日は「難病の日」に登録されました。

アンビシャスでは昨年より、有志の方々と共に、まだ出会えていない方が困らないためにと思いを寄せて、「難病と診断されたときに役立つしおり」を約1年間に渡って制作して参りました。

2025年の難病の日は、このしおりの内容のA項目にあたる“難病と診断されたら”における、『難病と診断されたときのフローチャート』を、新たに難病患者ご本人様・ご家族様・支援者様と一緒に制作したいと考えています。患者様、ご家族様、それぞれの立場で経験したことをお聞かせいただきたく存じます。

また、支援者様も是非この機会に療養者様の声を聞き、フローチャート制作にお力添えお願い致します。お気軽にご参加ください。

【日時】6月16日(月)14:00~16:00

【会場】沖縄県総合福祉センターまたはオンライン(Zoom)

【対象】難病患者ご本人様・ご家族様・支援者様・興味のある方

【お申込み】申込フォーム

【お問合せ】沖縄県難病相談支援センター(認定NPO法人アンビシャス)TEL:098-951-0567

こころの現場から

その時になって必要だとわかるもの

臨床心理士 鎌田 依里(かまだ えり)

私たちは人間なので、身体に不調をきたすことがあるのは当然です。例えば嘔吐下痢になった時には、隣に看護師がいればどんなにいいかと思ったりしますし、夜間や休日に自分では原因を突き止めることができない体調不良に襲われた時には、隣に医師がいればどんなにいいかと思ったりします(新幹線や飛行機内で急病人が出た時の車内放送でも明白ですね)。

また私たちは人間なので、制度について知りたい時や経済的に困り悩む時もあります。社会福祉制度を知りたいという時にはソーシャルワーカーが隣にいればどんなにいいかと思ったりします。

そしてやはり私たちは人間なので、こころも不調に見舞われる時があります。その時には臨床心理士がそばにいればどんなにいいかと思ったりもします。

もちろんその他の専門職に対しても同様の想いを抱きます。

このように「身体」「こころ」等に不調が生じた時に必要とされる専門職がそれぞれあります。人間は「何か自分に関係すること」で「困りごとが生じた時」に初めてその専門職が居るありがたさを実感できるのです。逆をいうと不調が出ない時には、その専門職が居ることのありがたさを実感することはないといっても過言ではありません。

自分にとってはあまり馴染みのない専門職からも、不調になる前のヒント等をもらおうと考えてもよいかもしれません(これは予防とか幸福という概念の範疇になります)。もちろん不調時にも専門職を頼ってください。自分の身体やこころの調子を維持する努力と、自分が生きる上で一番身近な環境である家族を大切にすることは基本です。「自分の状態をより良く保とうと常に努力できる」こと自体が「こころが健康な証拠」なのですから。

つぶやきチャンプルー

学歴コンプと対処法

著:照喜名通

私にはいくつかのコンプレックス(劣等感)があります。それは身長が低い、滑舌が悪い、学歴が高卒でしかない、医療的資格を持っていないなどなどです。身長は今更どうしようともないですが。学歴についてもどうしようも無いのですが、学ぼうとする好奇心は旺盛です。

罹患したクローン病とは何なのか、ストレスってなんだろう、どうすれば楽になるのだろう。患者会の運営はどうしたらいいんだろう、他の患者会はどうしているのだろう、何に困っているのだろう、どんな工夫をしているのだろう、発電機の仕組みはどうなんだろう、人工呼吸器を装着するしないはどうやって決めるのだろう、独学ではありますが、私なりに知識を高めています。また、多くの患者さんやご家族の方々から、さまざまなことを教えてもらっています。私は、保健所の保健師さんとともに、患者さんのご自宅を訪問する機会が多くあります。この相談支援センターの仕事をしていて、1番働きがいを感じる学びの多い場面です。あらゆる課題や解決策は現場に落ちています。他職種と連携しながらそれぞれの役割を発揮してその対象者がその人らしく生きていけるようにし、笑顔や楽になることを願っています。

難病の当事者の私にしかできない与えられた立場をより深く、より広くし、「誰か」を笑顔にすることが、私の劣等感に対する対処法と考えています。

それが私の人生です。

シリーズ 「患者学」第121回

医療や宗教の起源としての毛づくろい

慶應義塾大学 名誉教授 加藤 眞三著

医療は人類の始まりと共にありました。医療の原型は人類が存在するより前から存在していたというべきなのかも知れません。例えば、鳥やサルに毛づくろい(グルーミング)する行為がみられます。その行為を医療の原型とするなら、2億年以上も前から医療は地球上に存在していたことになります。

チンパンジーでは互いに毛づくろいすることが知られています。その際に、相手の肉体の欠陥部位をみつけ、小さな腫れ物や傷などをなめてきれいにするのだそうです。灰のかけらが目に入ったメスに、オスが両手で灰をとりのぞこうとする行為も見られるそうです。ここまで来れば、誰もがそれは医療行為だと考えることでしょう。

キツネ猿の毛づくろいはもっぱら衛生上の理由であり、他の個体に毛づくろいをしてもらう部位は、その動物が自分では手が届かない部位(頭皮や背中)に集中するそうです。

毛づくろいすることがお互いに有益なお返しの社会協定としてあるそうです(1)。そして、毛づくろいは互いに助け合う行為であり、その行為が集団生活を生み出し、さらに宗教の起源となったともいわれています(2)。

「社会的グルーミングを行なう哺乳類は多いが、霊長類ほど活用している例はほかに見あたらない。社会性の強いサルや類人猿ともなると、一見取るに足らないこの活動に一日の五分の一を費やすのだ。相手の毛を少しずつかきわけては、ごみや草、かさぶたなどを取りのぞくのだから、意味がないわけではない。けれども社会的グルーミングの真の価値は、毛のなかに指をすべりこませ、皮膚に軽く、ゆっくりと触れる手の動きにある。この動きに反応するのが、脳に直結しているC触覚線維と呼ばれる求心性神経だ。その唯一の役割は脳の奥深くでエンドルフィンの分泌をうながすことにある」

このように毛づくろいは受け手のエンドルフィンを高め、免疫力を高め、幸福感や快感をもたらし、そのことが集団の結束を高めることにつながります。結果として、人類の集団はより大きくなったのです。集団の大きさがお互いがグルーミングできる規模の約50人を超えてしまったために生み出されたのが、言語、歌、物語、宴、宗教であるとダンバーは述べています(2)。

「そのためサルと類人猿の場合、結束社会集団の大きさはおよそ50頭で頭打ちになる。私たちの祖先は、社会集団を拡大する必要に迫られたとき、二人以上に同時にグルーミングする方法はないかと知恵を絞った。こうしてたどりついた唯一の現実的な解決策が、直接触れることなくエンドルフィン分泌をうながす一連の行動だった。それはいまも、私たちの社会的な相互作用の中核となっている。獲得した順に行動を並べると、笑うこと、歌うこと、踊ること、感情に訴える物語を語ること、宴を開くこと(みんなで食事をして酒を飲む)で、最後に忘れてはならないのが宗教儀式だ。いずれも言葉に依存するため、ヒトにしかできない行動である。唯一の例外があるとすれば、最も早くから存在した笑いだろうか」。

こうしてみると、毛づくろいをするというケアの行為は、芸術、言葉、宗教と密接な関係にあること、そして、それらが人類を特徴づけ、繁栄させたことになるのでます。

以上 「いのちをケアする医療」(3)より抜粋

(1)ロビン・ダンバー『ことばの起源 猿の毛づくろい、人のゴシップ』青土社/2016

(2)ロビン・ダンバー『宗教の起源』白揚社/2023

(3)加藤 眞三『いのちをケアする医療』春秋社/2025

- 慶応義塾大学看護医療学部

名誉教授 加藤 眞三 - 慶應義塾大学名誉教授。上智大学グリーフケア研究所研究員。

患者と医療者の協働関係を作り上げることをテーマに公開講座「患者学」や著作 等を通じ、患者も自ら積極的に医療に参加する啓発活動に取り組む。

加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための健幸教室」

加藤先生の最新書籍:いのちをケアする医療

出版社:春秋社

患者団体からのおたより

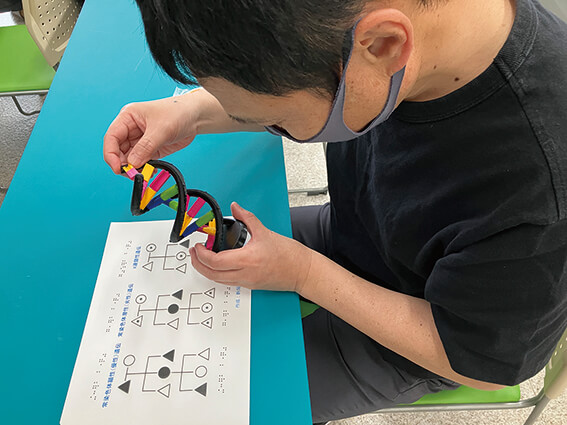

JRPS沖縄より 3月交流会を行いました

3月16日、沖縄視覚障害者福祉センターで交流会を行いました。内容は、講習会「誰でも分かる遺伝講座」、iPhone講習会、患者・家族の交流会です。「誰でも分かる遺伝講座」では、触って理解できるように工夫されたDNA模型と触図を使って遺伝子や遺伝の事を学びました。JRPS東京会長の土井健太郎氏を講師にお招きし、DNAの構造や遺伝の仕組み、遺伝子治療についてわかりやすく説明していただきました。

iPhone講習会では、基本操作や便利な使い方などをお伝えしました。患者・家族の交流会では、土井健太郎氏への質問を中心に、おしゃべりを楽しみました。

iPhone講習会は毎月開催予定ですので、まだ使っていない方や、使い方が良く分からないといった方は、是非ご参加ください。アンビシャスHP等で開催の案内をしています。

今月のおくすり箱

昨今のお薬の流通事情について

沖縄県薬剤師会 白坂 亮

2021年頃から、お薬の出荷調整や出荷停止が続いており、今もお薬が安定して届きにくい状況で、患者様にはご不便をおかけしております。これは、2020年に一部の製薬会社で、不適切な製造や品質管理に問題があったことがきっかけです。このことを受けて、国や都道府県が製薬会社に立ち入り検査や自主点検を行った結果、多くの製薬会社でも同様の問題が発覚しました。その後、業務停止や改善の指示が出された影響で、一部のお薬は現在も製造が滞り、患者様の手元に届きにくい状況が続いております。このような状況の中で、お薬の専門家である薬剤師は、持っている知識と経験をできる限り活かし、患者様の治療のお役に立ちたいと考えております。代わりのお薬をご提案することはもちろん、似たような成分や効果を持つお薬の情報をご提供することもできます。日々の業務においても、患者様から代わりのお薬についてのご相談を多く受けております。

希望されるお薬が一日も早く患者様の元へ届くように努めながら、薬剤師として、患者様が安心して治療を受けられるようにこれからもお手伝いさせていただきます。

アンビシャス広場

~エッセイ~ 「チングルマに学ぶ」 渡口 正さん(ALS)

先日、NHKの朝の「さわやか自然百景」という番組で、北海道大雪山系の厳しい自然の中で生きるエゾリス、キタキツネ、ヒグマなど様々な生き物たちの素顔が映り出されていました。

秋、エゾリスはどんぐりさがしに余念がないし、ヒグマは冬眠に備え川を遡上してきた紅サケを川べりで喰いちらかし、そのそばではイヌワシがおこぼれにあずかる光景が映し出され、冬の雪原ではキタキツネが静かに獲物を狙う姿がありました。

そんな番組の中でも私の目を奪ったのは、冬、オホーツク海を越えて山肌に叩きつけるマイナス30度の極寒の吹雪とはあまりにも対照的なチングルマ、コマクサ、エゾザクラといった高山植物たちが強風をしのぎながら、鮮やかに咲き誇る短い夏のひとコマ。

とても厳しい環境下で、必死に耐えて逞しく適応してる姿は、病気の進行に伴い今まで出来たことが徐々に出来なくなる我々の人生とどことなく似てると思いました。

私もチングルマのように逞しく人生を送れるよう、前を向いて生きたいなぁ。

※このコーナーの寄稿者(故)渡口正様より生前にお預かりした原稿は、ご本人の意向により最後まで掲載いたします。

お勧め映画/DVD情報

1)僕はラジオ 2003年

カートを押しながら年齢不詳の知的障害を持つ黒人が熱心に見ているのはアメフトの練習風景。そこから始まる実話を元にした作品

2)LOVE まさお君が行く! 2012年

犬旅『ペット大集合!ポチたま』まさお君と松本の話を一部フィクションの実話を元にした作品。

3)犬も食わねどチャーリーは笑う 2022年

主演は、香取慎吾、岸井ゆきの、等。ひと組の夫婦、その周りやSNS。身近にありそうな話をブラックコメディ化。

4)TIME/タイム 2011年

遺伝子操作により、人類が25歳から老いなくなった近未来。通貨が無い代わりに、「自分の時間」で支払う世界。命か若さか、そして富裕層か貧困層か。

5)湯道 2023年

入浴の作法を極めたものが「湯道」とされている設定。銭湯「まるきん温泉」に来る常連や、経営する家族の話。最後まで楽しめて、出演者も豪華な作品。湯道(ゆどう)とは、華道、茶道など日本の伝統文化の中に入浴という行為を入れるべきであるという考えから来ている。

★渡久地 優子{進行性骨化性線維異形成症(FOP)}★

今月の占い

- 牡羊座 3/21-4/19

早寝早起きで健康的に

☆リフレッシュ法:散歩 - 牡牛座 4/20-5/20

疲れる前に休息を

☆リフレッシュ法:昼寝 - 双子座 5/21-6/21

美味しい物で栄養を

☆リフレッシュ法:スキンケア - 蟹座 6/22-7/22

言葉遣いは丁寧に

☆リフレッシュ法:読書 - 獅子座 7/23-8/22

深呼吸でリラックス

☆リフレッシュ法:ネット観覧 - 乙女座 8/23-9/22

楽しく笑う時間を

☆リフレッシュ法:音楽鑑賞 - 天秤座 9/23-10/23

ストレスは溜めずに

☆リフレッシュ法:掃除 - 蠍座 10/24-11/21

心配りで互いに優しく

☆リフレッシュ法:飲食 - 射手座 11/22-12/21

話し合いも必要な事

☆リフレッシュ法:お風呂 - 山羊座 12/22-1/19

気分良い環境を

☆リフレッシュ法:歌唱 - 水瓶座 1/20-2/18

不摂生に気をつけて

☆リフレッシュ法:DVD・TV鑑賞 - 魚座 2/19-3/20

言葉足らずに注意を

☆リフレッシュ法:断捨離

編集後記

今月の「表紙は語る」にご寄稿いただいたのは、前月に引き続き小渡里子さんの体験談です。ご両親からの愛情と知識を得て成長したのだと知りました。そして困っている人のために自分にしかできない新たなプロジェクトを立ち上げようとする意気込みは小渡さんの体験談を読んで元気が出てきます。数年後にその後の様子も知りたくなりました。

5月はアンビシャスの総会があります。前年度の事業報告と決算報告の承認を得て、皆さんへの活動報告書を発行します。来月の会報誌でも報告させていただきます。

また、5月・6月は、各患者会の総会が集中する時期でもあります。コロナが収まり久々の対面での集まる機会が増えてきています。患者会の総会では医師の医療講演会も同時開催することも多いので学びも多いと思います。機会がある方は参加してみましょう。

沖縄では梅雨入りする時期でもあり、早ければ台風の接近もあるかもしれません。気温の変化や新年度の緊張感が和らぐこの時季、体調やメンタルのコントロールが難しい時期でもあるとは思います。自分の身体から発信する信号をキャッチしながら自分の体調を維持していきたいです。

文 照喜名 通

Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.