- ホーム

- 難病情報

- 難病情報誌 アンビシャス

- 難病情報誌 アンビシャス 281号

難病情報誌 アンビシャス 281号

最終更新日:2025年10月01日

表紙は語る

全国初の試み!島で育てたい。繋ぐ想いが教えてくれたこと。

國吉 早紀(くによし さき)さん

慢性肺疾患、気管軟化症を持つ娘の母親

胎動を感じ喜んでいた矢先の令和3年7月26日、24週403g出生という早産に、私は青天の霹靂を体験しました。予定日は11月の初め頃でした。超未熟児として産まれた娘が、NICUへ運ばれるのを見ながら浮かんだ名前が「志しに生きる。で、“ことは”にしよう」でした。娘は、胃瘻、慢性肺疾患、気管軟化症がありました。伊平屋島に住む私たちは、気管切開した娘と帰島するため、まずは名護市にアパートを借りて、約3ヶ月間在宅ケアや病院受診の練習を訪問看護やヘルパーさんと行いました。そして令和4年8月26日、志生1才1ヶ月に、多くの人に見送られ伊平屋島に帰って来ることができました。何もかも前例が無く、医療が乏しい島での医療的ケア児の受け入れには出生後からとても多くの方々の関わりがあり「島へ帰してあげたい」その想いで叶いました。今でも、医療、福祉関係者の一人一人の顔や励まされた言葉が毎日浮かび、辛い時の私の原動力になっています。

帰島後からも入退院を繰り返しました。台風の時はすぐに停電、電波障害が起こる島ならではのアクシデントも何度も経験しました。アンビシャス照喜名さん、役場の方々のご指導、ご協力の元、今では台風時も島で過ごす事が出来ています。毎回、避難時や災害の時に課題が見つかりますが、すぐアドバイスや相談が出来ることはとても助かっています。伊平屋島では、台風が接近すると、島唯一の渡航手段の船が本島避難や、1便のみの運航になります。そのため発電機等の体制が整うまでの1ヶ月は、帰島後毎週病院へ避難させてもらっていました。入院準備などはこの時に鍛えられ今では良い経験になったと思っています。また、精神的にとても辛い時もありましたが、入院先で知り合えたママとは絆もでき、今でもお互いの近況報告や相談、情報交換などが続き、受診で本島へ出た際は集まったりする事が楽しみや励みになっています。お互いの子どもの成長に、ママ達が力を貰っています。

志生は、母子通園を経て今年4月から保育所へ入所が出来ました。娘の成長に伴い、行政・保育所・保健所・北部病院・南部療育センターの保育士が、1年以上話し合い、昨年1月から3月まで母子通園をしました。母子通園の間は専属の看護師不在の為、本島北部から3名の看護師さんが週替わりで島へ来て、私と一緒に保育や胃瘻からの食事注入を試し、それぞれ娘の為に試行錯誤してくださいました。冬場の荒れる船での行き来は本当に大変だったにも関わらず、いつも笑顔でお兄ちゃんを含め私達を支えてくれた看護師さんは、慣れてくると、島のご飯や島の観光などを楽しんでくれたので預ける側としては安堵した事が思い出されます。この方々に繋がったのも、島へ帰る事に尽力してくださった保健師さんの後輩やお知り合いで、人と人との繋がりが、人を支える事に繋がる事を学びました。

母親の負担を少しでも減らせるようにと、母子分離にもチャレンジし、初めは1時間からスタートしました。娘を産んで3年!島で初めて1人になる時間を頂けたときは、出産した時のような衝撃を受けました。「人に預けて良いの?人に頼って良いの?何か罰を受けないかな?…」そんな事が頭によぎり、家に帰宅しても落ち着きませんでした。ずっと緊張して携帯を握り、何度も着信の幻聴が起きていました。今では、保育所に専属の看護師も常駐しています。始めは支援員不在だったので、母親が支援員として付き添いスタートしましたが、今年6月に「娘を支援してあげたい」と名護から島へ支援員さんが移住してくれました。今は、看護師と支援員が娘を毎日温かく、時には厳しく見守ってくれています。寛容な心で娘を受け入れてくれた保育士さんにお力添えを頂き、娘の成長を一緒に喜んでいます。初めは医療ケアがある娘に戸惑いを見せていた子ども達も、今では一緒に遊び、時には娘のサポートも言われずともしてくれて、子どもの柔軟心には大人が心を打たれています。「ことは、おはよー!ことはのママおはよー!」と、毎朝この何気ない言葉に救われ、優しさを貰っています。毎日元気に楽しく、反抗も覚えつつ、過ごしている姿を見ていると4年前の絶望の淵にいた自分に「困難や打ちのめされる事もあるけど、志生が生きる喜び、島へ帰れた事の意味を教えてくれるよ。」と伝えてあげたいです。

また保育所では、村消防団と連携を組み、全職員が緊急時対応を学び、娘単独の緊急時対応、娘を連れた避難訓練など様々な想定で行っています。園の各場所や避難バックに緊急を知らせる緊急ブザーや、非常笛を設置して皆んなでアイディアを出し合って命を守ってくれています。月に一度、本島から2箇所訪問看護も入る事が出来ていて、その時に困り事・ケア・在宅レスパイトなどの相談をさせてもらっています。レスパイトは上の子の学校行事等で利用させてもらう事がメインで、息子との時間が作れる制度に感謝しています。島の人と人との距離の近さ、医療ケアがあっても「やってみたら良いよ!一緒にサポートするよ。」の有難い関係のおかげで娘はとても様々な経験をしています。

私は「心配するより、備えて経験させろ!」がモットーなので地域の行事や村のイベントには積極的に参加しています。去年は、周りのサポートを受け小型船で島近くの無人島に行き、舵を触らせてもらったり、浮き輪を着け海に入りました。泳ぐのが大好きな娘はとても嬉しそうでした。休日も島の自然や動物で遊んでいるおかげで、ウーマクーに育っています。お兄ちゃんのお友達にも休日は遊んでもらい日々が、大冒険・大満足の志生です。楽しそうにお兄ちゃん達にどこまででもついて行きます(笑)。

今後の夢は、一つ目が私の出身地久米島へ家族で帰省に行く事です。コロナもあり、6年も帰省出来ていないので飛行機が好きな志生を乗せてあげたいです。二つ目が、大好きなミッキーに会うためにディズニーに行く事です。三つ目は、気切を卒業出来たら海に潜らせて海の中を見せてあげたいです!いつも潜りたがるので…(笑)。

まだまだ先に問題や困難が出てくるけど、志しを持って生きる娘を全力で支え、未来に楽しみを見つけて一緒に歩んで行きたいと思います。

全国初の試み!と言う事でRBCに特集を組んでもらい「伊平屋 医療ケア児」で検索すると帰島の様子が視聴出来ます。

語者プロフィール

國吉早紀(くによし さき)さん

1989年(久米島町出身)

【趣味】創作物作り、整理整頓

【特技】掃除、断捨離

【 夢 】志生にママ!と呼んでもらうこと

【目標】恩返しをしたい、貯金

【好きな事】食べる事、ドライブ、断捨離動画を見る事

【最近の楽しみ】韓ドラ、怖い話、自然系のネットフリックスを見る事

【好きな音楽】おかあさんといっしょ、summer、情熱魂

↑へこんだ時に聞いて自分を奮い立たせる

2025年8月の報告あれこれ

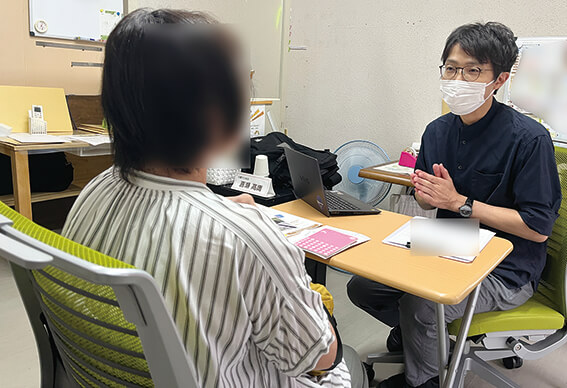

医療相談会を開催しました

今年度の医療相談会が8月よりはじまりました。8月2日に膠原病系疾患(那覇市立病院喜瀬高庸医師)、9日に肝臓系疾患(琉球大学病院 前城達次医師)、16日に消化器系疾患(浦添総合病院 金城福則医師)、22日に神経系疾患(沖縄病院 渡嘉敷崇医師)が開催されました。難病医療相談会ではお一人 30分、病気や治療に関する疑問を専門医の先生へ相談することが出来ます。参加された皆さんからは「定期受診の際になかなか聞くことが出来ずにいたが、相談できて安心した。」「いまの治療の効果がなくなった時のことが不安だったが、他にも治療法の選択肢があることが分かり安心した。」といったご感想をいただいています。医療相談会を通して、安心して療養生活を送れる一助になれば幸いです。

今年度は10月に神経系疾患、11月に膠原病系疾患の相談会の開催を予定しています。参加ご希望の方はアンビシャスまでお問い合せください。

難病にまつわるワークショップ「難病とヘルスリテラシーについて」

難病にまつわるワークショップとして、聖路加国際大学大学院看護学研究科中山和弘先生を講師にお迎えし、8月20日に「難病とヘルスリテラシーについて」を開催いたしました。

当日は県内外からたくさんの方にご参加いただき、ヘルスリテラシーに対する関心の高さを感じました。講演では「か・ち・も・な・い」や「お・ち・た・か」など覚えやすいキーワードを用いてヘルスリテラシーにおけるポイントをご講演くださいました。

たくさんの情報であふれる現代社会において、自分が「どう生きたいか」を考え、自身の価値観に気づくことの大切さを学ぶことが出来ました。このワークショップは様々な分野の専門家の先生をおむかえし、来年 2月まで毎月開催されます。

一緒に難病についての知識を学びましょう!みなさんのご参加お待ちしております。

災害対策の講演会・研修会

夏の台風シーズンを前に各機関から非常時の対応策についての研修会がありました。

8月22日は南部保健所で「小児慢性特定疾病・指定難病学習会及び交流会、支援関係者研修会」、8月26日は那覇市保健所で「災害について自助力を高めるために支援者ができること~災害時の停電発生に対する必要な備えと対策~」、8月27日は沖肢P連研修|桜野特別支援学校・沖縄県肢体不自由特別支援学校PTA連合会のPTA研修で「医療的ケア児(者)の防災」を行いました。

南部保健所では、日本防災士会沖縄県支部からの講師「呼吸器装着者の災害の備え」として、南風原町役場から「避難シミュレーションに向けた取組みについて」の講演もありました。

保健所スケジュール

各保健所、今月の予定はございません。

【北部保健所】 Tel:0980-52-2704

【中部保健所】 Tel:098-938-9883

【南部保健所】 Tel:098-889-6945

【那覇市保健所】 Tel:098-853-7962

【宮古保健所】 Tel:0980-72-8447

【八重山保健所】 Tel:0980-82-3241

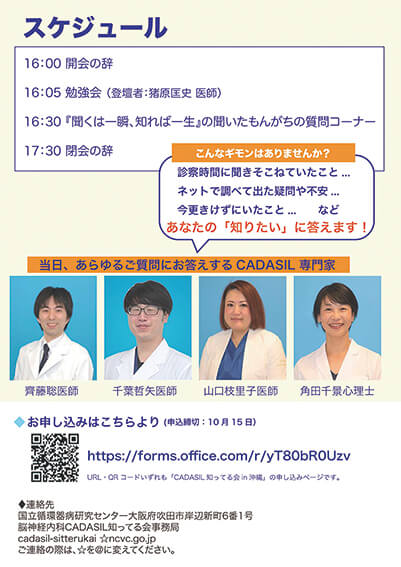

勉強会・相談会参加者募集のお知らせ

皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症に関しまして勉強会・相談会を下記の要領で開催されます。

参加ご希望の方は、申し込みが必要となりますので、下記のURLからお申し込みください。

【演題】「CADASIL 知ってる会 in 沖縄」

【日時】11月15日(土)15時40分~17時30分

【場所】沖縄県青少年会館2階「梯梧の間」沖縄県那覇市久米 2-15-23

【申込締切】10月15日(水)

【要申込】https://forms.office.com/r/yT80bR0Uzv

【主催】国立循環器病研究センター 脳神経内科CADASIL知ってる会事務局

大阪府吹田市岸辺新町6番1号

※CADASIL:皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症(CADASIL)(指定難病124)

2025「難病と診断されたときに役立つしおり」コラボ企画 難病勉強会・意見交換会

10月お申し込みのお知らせ

アンビシャスでは、現在「難病と診断されたときに役立つしおり」を製作しています。2025年は、ワークショップや勉強会、意見交換会を開催し、それぞれの内容をしおりに反映させ、オンライン上で公開予定です。今月締切の勉強会、意見交換会の概要は次の通りです。ご興味のある方は、ぜひ下記URLよりお申し込みください。

【演題】病気になった時に役立つ社会保障~傷病手当金・失業保険・障害年金について~

【講師】社会保険労務士・行政書士オーシャン事務所 合同会社オーシャンオフィス大城代表 大城 恒彦先生

【日時】11月5日(水)14時から16時

【会場】沖縄県総合福祉センター東棟501教室(またはZoom)

【対象】難病患者様ご本人、ご家族、支援者、興味のある方

【お問合せ】沖縄県難病相談支援センター/認定NPO法人アンビシャス

Tel:098-951-0567(平日10時から17時)

【申込み】https://t.co/6NOi2GeGsk

申込み締切は、10月22日(水)です。

こころの現場から

より具体的に伝える

臨床心理士 鎌田 依里(かまだ えり)

難病と診断された際の悩みの一つに「就労の継続」があります。今、様々な病気や障がいをもって生きる人が、就労の継続や新たに就労するための支援にスポットライトが当たっています。就労を継続するために必要なことはたくさんありますが、今回は「より具体的に伝える」ことを取り上げます。

今の時代では雇用する側も病気や障がいについて学び、できるだけの配慮をしようと努めています。しかし「一般的に知った知識」と「病気をもった一人の人が実際に抱えている困難」は完全に一致することはありません。また、病気の種類によって治療法や病気の進行等は大きく異なります。だからこそ「より具体的に伝えること」が必要になってきます。例えば「昼休みの時間に30分程横になって休めると病状が悪化しないで済む」「翌日以降に痛みが出てしまうので、書類のファイルは1冊までしか持てない」等、より具体的に伝えることが必要です。

いくら身近な人同士でも、実はわからないことが多いです。人は自分との関係が近いと「この人のことはわかっている」と思いがちです。確かに、想像できてそれが当たっている場合もあります。しかし、病気や障がいが絡む身体のことになると実はわからないことのほうが多いのです。お互いにわからないけれど「わかろうと努力する」ことが重要です。治療と仕事の両立のための就労条件等については、自分で上司等に伝える方法もあれば、間に人が入って伝えてくれる場合もありますので、参考文献等で学んでご対応いただければ幸いです。

参考文献:

厚生労働省HP 難病患者の就労支援(2025年9月9日取得)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06e.html

独立行政法人労働者健康安全機構HP 治療就労両立支援事業(2025年9月9日取得)

https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1013/Default.aspx

つぶやきチャンプルー

沖縄でもゆいまーるが始まるといいなぁ

著:照喜名通

沖縄県におけるこれまでの災害の一つに、約250年前(1771年4月24日)に石垣島近海でマグニチュード7.4の地震が発生しています。この地震は「明和の大津波」と呼ばれる津波が発生したことでも知られている地震です。地震に関連する被害で約1万2千人もの多くの命が奪われました。宮古・八重山地域には「津波石」という巨大なサンゴの岩が津波の力で陸上に打ちあげられているので、今の私たちには被害の爪痕を見ることができます。

難病を患い在宅で人工呼吸器を装着している療養患者は、人工呼吸器以外にも吸引器、加温加湿器、酸素濃縮器などの医療機器を利用して過ごされています。独居の方もいますし、家族がいても、訪問看護などの支援が入っていたとしても、本人の移動、機器の移動をして避難所に避難するのは人手が足りていません。もちろん、救急車の要請が可能であれば大丈夫なのですが、連絡が来ない場合は自分だけで避難できないので自宅で待機することになります。

自宅で待機するとなると食料や水に加え、薬剤や物品などの消耗品の備蓄が必要になります。大阪府では不足している人手を補うため「難病患者ひなんサポーター」という学生ボランティアを募っています。災害時に学生ボランティアは、患者さんのご自宅へ訪問し、状況確認や避難の際の荷物運びなどの支援を行うそうです。

沖縄でもゆいまーるが始まるといいなぁ。

シリーズ 「患者学」第126回

エンパワーメントの医療(中篇)

慶應義塾大学 名誉教授 加藤 眞三著

従来の医療とエンパワメントの医療の違い

エンパワーメントの医療は、患者さんの自主性を重んじて、自分の療養生活に積極的に自ら取り組んでもらう医療です。一方、従来の医療は、急性病・感染症のための医療であり、患者さんが自分でできることは限られ医療者主導であったのです。

例えば、結核に感染すると、抗結核薬をのむことが最も大切であったのです。もちろん、療養所など空気の良い環境で生活をすることなどが試みられましたが、それらの効果は十分ではなく限定的だったのです。したがって、排菌する患者さんには強制的に入院してもらい、薬による治療を一定期間行うことが義務づけられたのです。

あるいは、心筋梗塞で入院となると、いのちを救うためには、緊急での対処が必要となり、患者さんが選択する余地は限られていたのです。ある一定の手順により診断され、説明をされた上で治療が行われていきます。

総じて、救急医療や集中治療、急性期医療、高度な先進医療、認知症での医療ではエンパワーメントの手法は余り向かない領域です。

エンパワーメント医療が向く分野

エンパワーメント医療が向く分野として、糖尿病・高血圧・脂質異常・肥満、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎不全など生活習慣病を中心とする慢性病があります。患者さんの生活習慣・生活スタイルを改変させるためにと、医療者がいくらがんばって教育しようとしても上手く行かず、患者自身が自分自身で生活を調整するという自主的なマネジメントが不可避だからです。

このような治療に直結することだけではなく、実は病気を抱えながらもいかに自分らしく生きるかという選択は、医療者が一方的になげかけるアドバイスではうまくいかず、患者さん自身による工夫・マネジメントが不可欠なのです。確立した治療法があるわけではない難病は、まさにそのような医療が必要とされるのです。

脳卒中後、心筋梗塞後のリハビリや整形外科的疾患のリハビリでも、患者さんが自分の生活に目標を持つことにより、主体的に取り組むことが求められます。

うつ病や不安障害など精神科的疾患のセルフマネジメントやアルコールや薬物依存症からのリカバリーでも、エンパワメントが大きな役割を果たすことになります。

このように考えていくと、現在私たちが直面している多くの医療の分野でエンパワーメント必要とされていることが分かります。

エンパワーメント医療への移行には

現代に必要とされるエンパワーメント医療への移行には、まだまだ多くの問題が残されています。

一つは、医療者側の問題です。医療者はいままで、患者さんに指示することや管理することばかりにとらわれていましたから、このような医療への意識の転換が難しいのです。しかし、これは医療者への教育(医学教育)で、意識転換が徐々に浸透していくことと考えられます。20年から30年が経過すると、その時代の医療の中心となる世代は大きく変わりますので、長い目で観れば教育により転換は可能だということになるのです。

もう一つは、患者さんの側の問題です。自分でやる気をだせとか、調べろなんかいわれても、そんなこと医療のプロであるあなたたちの責任でしょう、などと考えられてしまうと、エンパワーメントの医療は進展しないのです。また、自分で調べて色々やろうとすると、医療者からうるさがられたり、しかられたりと、やる気を失っていた人も多いかも知れません。

次号に続く

- 慶応義塾大学看護医療学部

名誉教授 加藤 眞三 - 慶應義塾大学名誉教授。上智大学グリーフケア研究所研究員。

患者と医療者の協働関係を作り上げることをテーマに公開講座「患者学」や著作 等を通じ、患者も自ら積極的に医療に参加する啓発活動に取り組む。

加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための健幸教室」

加藤先生の最新書籍:いのちをケアする医療

出版社:春秋社

患者団体からのおたより

沖縄型神経原性筋萎縮症 希の会より

市民公開講座参加者募集のお知らせ

沖縄型神経原性筋萎縮症 希の会が主催する、市民公開講座が下記の要領で開催されます。参加ご希望の方、お問い合わせにつきましては、左記連絡先までご連絡ください。

【テーマ】

第3回 市民公開講座患者会参加型の治療研究 近位筋優位性感覚

ニューロパチー(HMSN-P)家族会(希の会)のあゆみ

【場所】

那覇市上下水道局 みずプラッサ

目的ホール上下水道局庁舎B棟三階那覇市おもろまち1-1-2

【講師】AMED 研究班

【日時】11月2日(日)11時~13時

【連絡先】098-867-7423

【主催】沖縄型神経原性筋萎縮症 希の会

10月のオンライン患者交流会のご案内

アンビシャスでは毎月、オンラインで難病を持つ方の気軽なおしゃべりをする集いを開催しています。

沖縄県内の当事者の方でパソコン、スマートフォン等でzoom参加の出来る方の参加をお待ちしています。

「患者会がないので交流の場が欲しい」、「他の難病の方との情報交換やおしゃべりをする場があったらいいのに…」という皆様、今まで参加したくても遠方のため参加できなかった皆様、この機会に参加してみませんか。

※交流機会の少ない希少難病の方や、本島以外の地域の方でもネット環境さえあれば気軽に参加できます。ご希望や関心のある方はお気軽にお問合せください。

※今月のオンライン患者会は10月16日(木)16時~17時です。

【お問合せ先】Tel:098-951-0567(平日10時~16時)

【メール】info@ambitious.or.jp

沖縄県難病相談支援センター(認定NPO法人アンビシャス)

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-24-29グレイスハイム喜納2 1階

今月のおくすり箱

目薬が上手に入れられません

沖縄県薬剤師会 宮里 威一郎

目薬はドライアイや疲れ目で市販薬を購入する人も多く、身近なお薬の種類だと思います。私たちが薬局でお話を伺う中で多いのが「上手に入れられない」という誤解です。目薬が目から流れてしまったから失敗・不十分だと感じている方が多い印象です。

目薬は実によく研究開発されていて、1滴入れば十分な効果になるように濃度が調整されています。ヒトの目の表面に収まる水分は約0.02mLですが、目薬の1滴はその2倍の約0.04mLあります。元々入りきらない量のお薬が出ているので、どうしても半分近くが目からこぼれてしまいますが、十分上手に入れられています。目に入った分の成分は、涙に溶けて目の全体に広がっていきます。瞬きをして広げようとする必要はありません。涙は目の表面からじんわりと湧いて、目頭からゆっくり排水されていきます。その流れに任せておけば良いのです。瞬きは涙に波を起こして薬の成分をこぼしていくことになりかねません。目薬の後は、軽く目を閉じて目頭をできれば1分程度押さえて涙の出口を塞ぐようにしましょう。

アンビシャス広場

~エッセイ~ 実家の飼い猫『ごん』 眞榮田 純義さん(ALS)

実家には今年11歳になる雄猫『ごん』がいます。

『ごん』は11歳になるので食事も硬いものが食べれず、歯に優しい柔らかい食事をとっています。『ごん』はとても特徴のある猫で、目はオッドアイ・体は真っ白な長い毛で覆われており、尻尾は生まれつきなかったです。

先日実家に行った際、母親から「最近『ごん』のお腹のところに毛玉がいっぱいできていて痛いはず」と話があり、その後『ごん』を病院へ連れて行き毛玉のカットをしてもらったそうです。全身麻酔をし毛玉の部分のみをカットすると思っていましたがなんと全身の毛が綺麗にカットされてました。

後日、実家に行きカット後の『ごん』と出会い衝撃的な光景でした。

もともと毛の多い猫だったのであんまりやせているとは思っていなかったのですが、カット後の『ごん』はとてもやせ細っており、ほとんど骨と皮の状態でした。

確かに最近では食事の量も減り柔らかいものしか食べられなくなっていたので仕方ないかなと思いますが、少し寂しい気もしました。

これから冬になると毛が全くなくなったので寒くないか心配です。

お勧め映画/DVD情報

1)山賊の娘ローニャ 2014年

山賊たちの争い、動物達との共存など少女の成長や冒険の見応えある作品。

全26話、NHK BSプレミアムで放送された。宮崎吾朗がスタジオジブリ以外での監督作。2016年には、国際エミー賞・子どもアニメーション部門で最優秀賞を受賞をしている。主題歌、エンディングテーマも良い。

2)山賊のむすめローニャ 2023年

こちらはスウェーデンによる実写版6話のドラマ。

ファンタジー超大作となっている。

3)ぼくと魔法の言葉たち 2017年

自閉症により2歳の時に突然言葉を失った少年。ディズニー映画を通じて言葉を話すようになる。

実話であるドキュメンタリー作品。家族の諦めないチカラやアニメが及ぼすチカラ。

★渡久地 優子{進行性骨化性線維異形成症(FOP)}★

今月の占い

- 牡羊座 3/21-4/19

睡眠不足に注意を

☆リフレッシュ法:仮眠 - 牡牛座 4/20-5/20

栄養を摂って元気に

☆リフレッシュ法:飲食 - 双子座 5/21-6/21

清潔さが大事

☆リフレッシュ法:お風呂 - 蟹座 6/22-7/22

リラックスの時間を

☆リフレッシュ法:ネット観覧 - 獅子座 7/23-8/22

楽しむ時間を

☆リフレッシュ法:談笑 - 乙女座 8/23-9/22

重荷は背負わずに

☆リフレッシュ法:断捨離 - 天秤座 9/23-10/23

体調管理は怠らず

☆リフレッシュ法:歌唱 - 蠍座 10/24-11/21

たまには現実逃避で

☆リフレッシュ法:DVD・TV鑑賞 - 射手座 11/22-12/21

お洒落で気分上げて

☆リフレッシュ法:スキンケア - 山羊座 12/22-1/19

笑顔で挨拶を

☆リフレッシュ法:散歩 - 水瓶座 1/20-2/18

プラス思考で音霊に

☆リフレッシュ法:音楽鑑賞 - 魚座 2/19-3/20

学びは何歳からでも

☆リフレッシュ法:読書

編集後記

今月の「表紙は語る」へご寄稿くださいましたのは、慢性肺疾患、気管軟化症を罹患されている國吉志生さんのお母様國吉早紀さんのこれまでの経験をお寄せいただきました。お住いの伊平屋島に志生さんと戻るための多くのハードルを、周囲の協力を得て向き合い、乗り越えていく姿が手に取るように伝わってきます。お写真にもあるように、活発なお子様に成長されている様子は、周囲の協力される方々の喜びにもなっているように感じます。これからも、元気に成長されることを願うばかりです。

「こころの現場から」では特に難病の方が直面する「就労の継続」。また、「シリーズ患者学」ではエンパワーメントの医療(中篇)において、いずれも患者自身に、合理的配慮のため、治療のため主体性が求められているように読むことができます。

患者になったことで言われるがまま、なすがままではなく、提供された情報をしっかり理解し、どうしたいという自身の「患者」としての立場を伝える必要があるように私は読み取りました。

皆様は、今月の情報誌の内容をどのようにお感じになられたでしょうか。

今月より編集後記は、事務局の伊佐が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

文 伊佐真一郎

Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.