- ホーム

- 難病情報

- 難病情報誌 アンビシャス

- 難病情報誌 アンビシャス 282号

難病情報誌 アンビシャス 282号

最終更新日:2025年11月04日

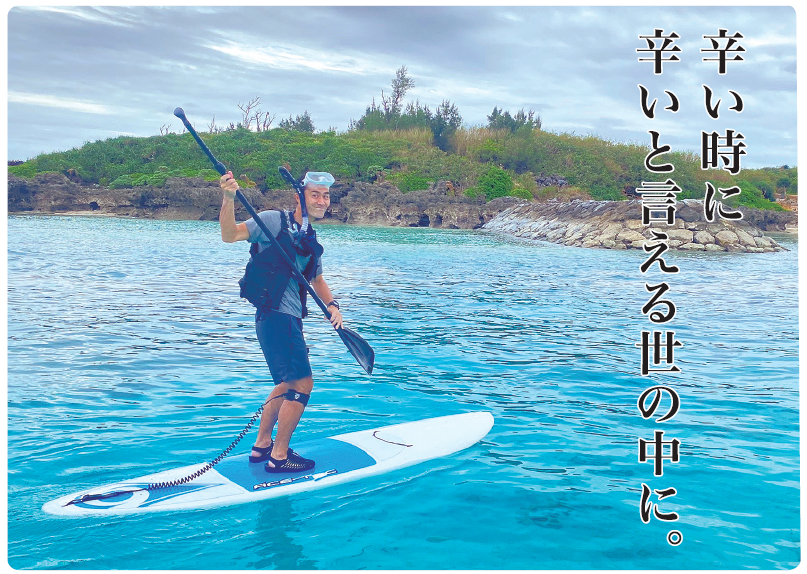

表紙は語る

辛い時に辛いと言える世の中に。

慶野 順一(けいの じゅんいち)さん

潰瘍性大腸炎

Q:自己紹介をおねがいします。

A:慶野順一と申します。39歳で、沖縄に来たのは去年の9月です。前は鹿児島県の離島の与論島に2年ぐらい住んでいました。出身は関東です。サッカーをやっています。

Q:会報誌を書いてみようと思われたのはなぜですか?アンビシャスとの出会いは?

A:潰瘍性大腸炎で、受給者証の更新に行ったとき保健師さんに、当事者団体について聞いたら、そちらの団体を教えていただきました。そのときもらった会報誌を見て、何か自分もできないかなと思ってメールを送ったのがきっかけだったと思います。自分以外の当事者で、同じように難病を経験している人と繋がれるというか、みんなに知ってもらえるかなと考えました。

Q:潰瘍性大腸炎の診断はいつですか?

A:診断は10年ぐらい前です。それまで結構、鬱症状で苦しんでいて、だいぶメンタルが落ち着いた時に体の異常を感じて病院に行ったら「難病で、潰瘍性大腸炎っていう病気だよ」と言われました。「マジか…」と思いました。やっとメンタル的なのが良くなってきていたので、その時は「ちょっとしたら治るかな」と楽観的に考えていましたが、やはり「難病」って感じで、お腹が痛い時は、かなり痛い時がありますが、メンタルの不調で動けない時期があったので、それに比べると活動できるっていうことがありがたいと思えるところはあります。仕事も行けてるので、今はまあ、なんとかやってるって感じですかね。

Q:今の生活に至る転機はいつですか?

A:30歳ぐらいの時なのですが、信仰を持つ決意をしました。それまで結構、鬱症状で不安定でした。病院にもしばらく通いましたが、なかなか良くならず「もう神様を信じてみるしかないか…」と思いました。今はほぼ毎朝、10分でもいいので、神様との時間を取るようにしたり、聖書を読んだりしています。朝に一人の静かな時間を大切にしています。

あと、与論島ですね。沖縄に来る前にいた与論島もすごい良いところで、自分のやりたいこと全部やれちゃってるみたいな感じでした。台風の時にサーフィンしてて、流されそうな時に自分の命を顧みず助けにきてくれる素晴らしいサーファーの方々にも出会えました。

またそのとき、沖縄で求人検索したら、偶然にも障害者サッカーの活動をしていた時にお会いしたことのある社長さんが求人を出していて、応募したら社長さんが覚えててくれて。それで今は名護に。今回視覚障がい者施設へ転職はしますがとてもお世話になりました。

Q:今、大切にしていることは何ですか?

A:与論島では、人と話す機会がすごく多かったんですよね。多分、関東から移動したから出会えた人も多いと思います。運転中とかにも車を横付けして話してる人とかも結構いたり、基本的に車とかですれ違った時には会釈するんですよ。知らない人でも。なんか幸せで、いいなって思いました。物質的に他の地域の方が揃っているところはあると思いますが、与論島には人との豊かさがあったなと思います。人と人との距離感が大切だとアドバイスされました。いろいろありますが「人と人が話す」っていうのが結構大事なことだと思いました。今、名護に来て、近所の人とあんまりというか、全然話す機会がないのでちょっと寂しいです。今、通っている名護の牧師にすごくお世話になっています。

Q:最後に、今の慶野さんの目標や夢を聞かせてもらえますか?

A:マラソンも与論島で始めました。今朝、森の中を走りましたが、今、沖縄の自然を満喫しています。今は限られている時間の中で、自分で時間を作って走るのが楽しいです。潰瘍性大腸炎の方は、当時トライアスロンの当日はちょっと痛かったんですけど、幸いなことに今のところ欠場ってことはないです。トライアスロンって、なんかその時はめちゃくちゃ辛いんですけど、やっぱり達成感とかはすごくて。たぶん大会当日はアドレナリンとかも出ていてといったところでしょうか。今より状態が悪くなっちゃうと最悪走れない?ってこともあるかもしれないので、今のうちに大会には出ておきたいです。「走ってた方が体の状態が良くなるから走る」みたいなところもあります。行きたくないけど、まぁちょっと走るかみたいな感じで、走り出しちゃうと後はもう、はい。マラソン経験した方ならわかると思うんですけど「マグレ」のないスポーツとよく言われる通り、やっぱり練習しないと良い結果って出せないんですよね。また、ゴールするのも楽しいんですけど、過程を自分で分かっていて、その過程で「練習しなきゃ」みたいな感じで目標に向かっている時が、楽しいかもしれないです。やっぱり目標があると「あの大会のためにやらなきゃ!」みたいなのはありますね。

あとは、潰瘍性大腸炎ってあまり理解されていないので、働く時の雇用環境が少しずつ良くはなっていってはいますが、改善されていないところもあるので、社会の認知度ももっと良くなればいいなと思います。いろいろ病気を持っていても働きたいっていう人は大勢いて、ちょっと配慮したらやれる人もいて、自分もなかなか採用されなかった時期もあったので分かるんですが、通勤がネックだったり、納期のプレッシャーがあったりするので、そこを企業側も理解して、障害で入ってきた人の面倒をみるってなると大変なのは分かるんですが、働くことを諦めちゃう人が増えて欲しく無いなっていうのを思います。潰瘍性大腸炎は、やっぱりトイレに行く回数が多いので、リモートが進んでミーティングとか、自宅で受けられるようになっていったら良いですね。

自分も極力静かにというか楽に生きていきたいですけど、積極的にやらないとなかなか難病に対する社会の理解は、変わっていかないかなと思います。アンビシャスさんの会報誌を何冊か読ませてもらいましたけど、人の経験談に救われることもありますよね。やっぱり動けない時期もあったので思いますが、動けるだけでも良いですよ。たまたま自分は今頑張れてる状態にあって、やっぱり痛くなる時もあって、なんかもうちょっと、集まりたい人は集まる世の中にしていこうみたいな、辛いときは「辛い」って言えるような、そんな環境を当事者同士整えようみたいにしたいです。辛い時にいかに支え合うかみたいなのが大事だと思うので、良い時より悪くなった時に支える良い仕組みをみんなで考えようみたいなのにチャレンジしたいです。やっぱり孤立っていうか一人一人がそれぞれ辛いよりかは、みんなで支え合うしくみを無理のない範囲で作っていきたいです。

追伸:

この文章を書いているときに、潰瘍性大腸炎の受給者証の更新をしています。いろいろ事情があるのは、わかるのですが、正直、毎年、更新の手続きで役所や病院、保健所に行くのは大変です。せっかく、マイナンバーカードがあるので、いろいろ書いたり、書類を取りに行ったりするのがもう少しスムーズになってくれると当事者としては、ありがたいです。

語者プロフィール

慶野 順一(けいの じゅんいち)さん

1986年(千葉県出身)

【趣味】波乗り

【特技】リフティング

【目標】フルマラソン サブ4

【好きな事】体を動かすこと

【最近の楽しみ】コテンラジオ

【好きな音楽】ワーシップ

2025年9月の報告あれこれ

難病医療相談会を開催しました

9月5日に下垂体系疾患(浦添総合病院 池間朋己医師)、13日に腎臓系疾患(那覇市立病院 上間貴仁医師)の医療相談会を開催しました。参加された方から「病気の詳しい説明を専門の先生から聞くことが出来て良かった」「透析の種類による違いや注意点などについて話を聞けて良かった」「いまの治療法以外にも選択肢があるということが分かり安心した」といったご感想をいただいております。

「難病と診断されたときに役立つしおり」コラボ企画 難病勉強会・意見交換会

「難病と診断されたときに役立つしおり」コラボ企画として9月から来年2月まで難病勉強会を企画しています。9月は3日に「国や都道府県の難病対策~難病診断後に役立つ制度やサービス~」沖縄県地域保健課疾病対策班の與那原沙耶様を講師にお迎えし、9月24日は臨床心理士(公認心理師)の鎌田依里氏より「公認心理師の立場から~診断後の心と受容について~」講義頂きました。今回はどちらも多くの方から質問が上がったり、意見や感想が述べられていました。会場とオンラインからの参加が可能で、3日は合計13名、また24日は22名の患者・家族・支援者の方々が参加されました。

難病ピアサポーター基礎研修

9月17、18日の2日間に亘り、沖縄県総合福祉センターの研修室をお借りして、難病ピアサポーター研修の基礎編を対面形式で行いました。今回は愛媛県難病相談支援センターの相談員さんからも参加希望のお声が上がり、地元沖縄の方々と共に和気あいあいとした雰囲気の中研修に挑みました。

同じ病気の人と話しをしたい患者が、難病ピアサポーターと話をすることは、それまで不安を抱えていた人が“自分は1人ではないんだ”と実感し、安心感を得て、また一歩前へ進みだす手助けとなります。

1人でも多くの難病患者・家族がそれぞれの課題を1つ1つ乗り越えられる手助けが、難病ピアサポーターにできると考え、研修を続けております。

保健所スケジュール

各保健所、今月の予定はございません。

【北部保健所】 Tel:0980-52-2704

【中部保健所】 Tel:098-938-9883

【南部保健所】 Tel:098-889-6945

【那覇市保健所】 Tel:098-853-7962

【宮古保健所】 Tel:0980-72-8447

【八重山保健所】 Tel:0980-82-3241

令和8年【1月開講】障がい者委託訓練生募集

【募集期間:令和7年11月4日(火)~21日(金)】

【訓練期間:令和8年1月5日(月)~令和8年3月31日(火)】(3ヵ月間)

コース名:パソコンビジネス科(知能・技能)

定員:8名

管轄校:浦添校

募集対象:身体障害、(上肢・下肢・視覚・聴覚・内部障害)、知的、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病

訓練場所:那覇市

委託先:株式会社Bricks&UK

※受講料無料(但し教科書代、検定料、保険料は自己負担)

※配慮が必要な方は個別にご相談ください。

※沖縄県と訓練実施機関との契約をもって正式に開講が決定しますので、状況により開講しないことがあります。

【申込先】住所地のハローワーク

【お問合せ先】沖縄県立浦添職業能力開発校

TEL:098-879-2560

2025年度 難病医療相談会

こんなお悩みはありませんか。

〇自分の病気の事が良く分からない 〇治療について相談したい 〇これからのことを相談したい など

※定員は4組です。定員を超えた場合はキャンセル待ちとさせていただきますのでご了承ください。

※予約時に相談員が相談内容や現在の治療についてお伺いします。おくすり手帳等を手元にまとめご連絡ください。

疾患:神経系疾患/パーキンソン病・重症筋無力症・多発性硬化症など

担当医:渡嘉敷 崇先生(沖縄病院)

日程:12月12日(金)14時~16時

【開催場所】アンビシャス事務所(那覇市牧志3-24-29グレイスハイム喜納2-1階)

【相談方法】対面またはオンライン(Zoom)

【お申込・お問合せ・主催】

沖縄県難病相談支援センター(認定NPO法人アンビシャス)

Tel:098-951-0567(平日10時~17時)

2025「難病と診断されたときに役立つしおり」コラボ企画 難病勉強会・意見交換会

アンビシャスでは現在、「難病と診断されたときに役立つしおり」を製作しています。2025年は、ワークショップや勉強会、意見交換会を開催し、それぞれの内容をしおりに反映させ、オンライン上で公開予定です。しおりが「難病と診断された方々」に役立てられること、また、イベントを通じて参加者同士の繋がりが持てたり、知識を深めていただく機会となりましたら幸いです。

http://www.ambitious.or.jp/support/nanbyo_shiori/

【演題】難病とストレスのつきあい方 ~マインドフルネス瞑想を取り入れて~

【講師】沖縄国際大学総合文化学部 教授・公認心理師 上田 幸彦先生

【日時】12月3日(水)14時~16時

【締切】11月19日(水)

【会場】沖縄県総合福祉センター東棟402研修室またはZoom

【演題】難病患者の働き方について ~利用できる制度・職業訓練・企業側の声等~

【講師】難病患者就職サポーター 瑞慶覧 さつき氏

【日時】1月14日(水)14時~16時

【締切】12月17日(水)

【会場】沖縄県総合福祉センター東棟501教室またはZoom

【お問合せ】

沖縄県難病相談支援センター/認定NPO法人アンビシャス

Tel:098-951-0567(平日10時から17時)

こころの現場から

パーソナリティ特性(1)経験への開放性

臨床心理士 鎌田 依里(かまだ えり)

皆さんもふとした瞬間に「自分は結構、目新しいものに飛びつく傾向があるなぁ」とか「やっぱり昔ながらの習慣を続けることが安心するなぁ」等、自分や周囲の人の特徴について考えることがあると思います。それは心理学でいうと「人間のパーソナリティ特性について考えている」ことになります。学問上ではパーソナリティは説明するには非常に複雑で定義も次元も多くあり、とても難しいとされています。なぜなら人間のこころは非常に複雑だからです。

とはいえ、今回は一つのパーソナリティ特性をみてみます。パーソナリティを「経験への開放性Openness to experience(以下、開放性と記載)」という次元で説明するという考え方があります。開放性が高い人は、いろいろな分野にまたがる多様なものに興味を抱き、新しい物事に対しても積極的な関心を抱く傾向があります。また、伝統や慣習にはあまりこだわりません。開放性の高さは、知能の高さや創造性の高さにも関連するといわれますが、一方で思考が散漫になりがちで現実性に欠ける場合もあると指摘されています(少しAD/HD傾向と似ている感じもありますね)。開放性の低い人は、伝統や慣習を重んじ、保守的な考えに惹かれるといわれます。思考が型にはまりがちで、新しい物事にあまり興味を示さない傾向があるとされています。

…ご自身の開放性を再考すると「自己理解」に繋がるかもしれません。もちろんこの解釈で人間すべてを説明できませんし良い悪いの問題でもありませんが、ある一面では参考になるでしょう。自己理解を深めることは、心の健康度を上昇させると同時に、他者や物事への関わり方を振り返る契機にもなります。

※AD/HD:注意欠如多動症(APA他(2023).『DSM-5-TR』より)

つぶやきチャンプルー

臓器提供するしないを考えよう

著:照喜名通

先日、県庁前のパレット久茂地で「臓器移植推進キャンペーン」に参加させていただきました。難病と臓器移植では異なる分野と思っていましたが、そうでもないようです。

原因が判らない、治療方法もない難病ですが、悪化させない治療や進行を遅らせる治療は研究が進み、徐々に医療現場でも適用され始めています。また、臓器移植をすることで、場合によっては根治の可能性もあります。

しかし、一般的な治療方法となるには、臓器を提供するドナー不足が問題となるでしょう。意思表示の機会が少ないのは、学校や市民講座などで学ぶ機会が少ないことが理由として考えられます。移植に際しては、家族の承諾が必要となるため心理的負担が大きく、事前にACP(アドバンスケアプランニング・人生会議)をし、本人の意思を明確にしておくことが大切になります。運転免許証やマイナンバーカードに臓器提供をするのか、しないのかを登録しておくことは、残された家族にとって、心理的負担を軽減させるプレゼントになります。自分らしく生きるためにも必要なことです。

臓器提供は自分にとって死後の話かもしれませんが、どこかの誰かが生き延びる支えになることでしょう。日本でその文化が広がるといいなぁ。

シリーズ 「患者学」第127回

エンパワーメントの医療(後篇)

慶應義塾大学 名誉教授 加藤 眞三著

エンパワーメントの医療を受ける側は

エンパワーメントの医療は自律する患者さんを支えるスタイルの医療です。患者さんの意志、患者さん自身の中にある強い思いを反映しようとする医療ですが、そんなことは面倒だ、余計なお世話だ、あるいは、医療者側の責任の放棄だと考える人もいるかも知れません。

これまでの医療の中で、患者さんは、専門家である医師が専門家としての知識と技術を発揮して、患者さんにとっての最善だと考える医療を提供するものだと考えてきました。そんな医療が続いてきたのは、医療の中で余り選択肢が比較的少ない急性病が多かったし、社会全体が画一的なものを受け容れる風潮もあったからです。

大量生産と大量消費が広く受けいれられていた時代の産物でもあったのです。わたしは周りの人と同じもので良い、他の人はどうしているのばかりを気にして、自分の好みなどを余り意識して生活していなかったのです。

自分の生活スタイル・療養生活を自分で決める

ところが、慢性病では、患者さん自身の生活スタイルや療養生活を問い直すことが求められます。例えば、運動を増やしなさいといわれても、どのように増やすのかは、患者さんの生活状況や好みに合うものを選ばなければ長続きしません。そして、それをできるのは患者さん自身なのです。

例えば「運動では水泳がいいから、週に3日水泳をやりなさい」といわれても、近くにプールや海がない人ではその実現は難しいでしょう。「ジョギングを20分やりましょう」といわれても、ジョギングなんて単調な運動は嫌だと感じている人にとって続けることは不可能です。

こんな時に、医療者の側が「どんな運動なら続けられそうですか?」と患者さんに問いかけるのがエンパワーメントのスタイルです。日常の生活の中でどんな時間に運動を増やせるか、どんな運動なら続けてみようと思えるのかなどを考えるのは、あなたの側になるのです。

その際に、医療者が専門知識で助言することも大切であり、患者さんと医療者の協働作業が生まれますが、あくまでも「医療の主役は患者さん」であり「自分の身体の主治医は自分」という大原則の上にたつのです。

医療者だけでなく患者さんの側にも意識の変化が求められる

現代に必要とされるエンパワーメント医療への移行には、まだまだ多くの問題が残されています。

一つは、医療者側の問題です。医療者はいままで、患者さんに指示することや管理することばかりにとらわれていましたから、このような医療への意識の転換が難しいのです。しかし、これは医療者への教育(医学教育)で、意識転換が徐々に浸透していくことと考えられます。20年から30年が経過すると、その時代の医療の中心となる世代は大きく変わりますので、長い目で観れば教育により転換は可能だということになるのです。

もう一つは、患者さんの側の問題です。自分でやる気をだせとか、調べろなんかいわれても、そんなこと医療のプロであるあなたたちの責任でしょう、などと考えられてしまうと、エンパワーメントの医療は進展しないのです。また、自分で調べて色々やろうとすると、医療者からうるさがられたり、しかられたりと、やる気を失っていた人も多いかも知れません。

- 慶応義塾大学看護医療学部

名誉教授 加藤 眞三 - 慶應義塾大学名誉教授。上智大学グリーフケア研究所研究員。

患者と医療者の協働関係を作り上げることをテーマに公開講座「患者学」や著作 等を通じ、患者も自ら積極的に医療に参加する啓発活動に取り組む。

加藤先生の YouTube配信中です!

「Dr.シンゾウの市民のための健幸教室」

加藤先生の最新書籍:いのちをケアする医療

出版社:春秋社

患者団体からのおたより

沖縄県網膜色素変性症協会(JRPS沖縄)より

11月イベントのお知らせ

①ブラインドメイク体験会

ブラインドメイクは、視覚に障害がある方が自分の手と指でフルメイクを仕上げる技術です。

メイクを通して気分が明るくなり、毎日に彩りが広がる体験をぜひご一緒に楽しんでみませんか。

【日時】11月22日(土)午前の部 10~12時 午後の部 14~16時 ※午前の部・午後の部は同じ内容です。

【場所】沖視協3階研修室

【定員】各回6名程度

【対象】視覚に障害がある方

【参加費】無料

②北部観光バスツアー

【日時】11月30日(日)

【内容】やんばる森のおもちゃ美術館見学など

【定員】50名程度

【対象】視覚に障害がある方及びそのご家族

【参加費】1000円

いずれも、

【お申込・お問合せ】080-1723-8871(小野)

【申込期間】11月3日(月)~11月7日(金)

今月のおくすり箱

漢方薬の服用について

沖縄県薬剤師会 白坂 亮

病気の治療には西洋医学と東洋医学の2種類に大きく分けられ、我々が普段受ける治療は西洋医学(現代医学)に含まれます。一方、東洋医学は漢方薬などを使用した体質改善などに焦点をあてる治療を指します。

漢方薬による治療を好まれる患者様は多く、自然由来の生薬を原料としたお薬であるため、体への負担も比較的少ないと思われてしまうことがあります。しかし漢方薬も医薬品の一つであるため他の医薬品と同じく副作用がありますので決して害がないわけではありません。そんな漢方薬を複数種類服用してしまうと、副作用が起こる可能性も高くなります。

漢方薬の副作用で注意が必要なものの一つに偽アルドステロン症があります。体内のカリウム濃度が低下したり、血圧が上がってしまったり、浮腫みなどの症状を起こすことが特徴です。原因となる生薬は甘草と呼ばれるものです。甘草は多くの漢方薬に含まれている生薬の一つであるため、漢方薬を複数種類飲み合わせるとこれらの副作用も強く出てしまうことがあります。漢方薬の飲み合わせで気になることがあればお近くの医師、薬剤師にご相談ください。

アンビシャス広場

~エッセイ~ 法事での集まり 眞榮田 純義さん(ALS)

先日、母方の叔父と祖母の7回忌法要と13回忌法要を行いました。

その際に、久しぶりに会う親戚のおじさんやおばさんたちがたくさんいました。

コロナになる前は、毎年のお盆や正月で顔を合わせて話をする機会がたくさんありました。コロナ渦に入り、なかなか会うことができずにいましたが、今回の法事がきっかけで久しぶりに再会することができました。

おじさんおばさん達と会うのは、まだ僕がALSを発症する前に会ったのが最後で、今回初めてALSを発症してから会いました。ただ僕がALSを発症したことは母親から聞いており、とても心配していたということは耳にしてました。

今回、直接会った際に目に涙を浮かべ『元気そうでよかった』『ずっと会いたかったから会えてよかった』うまではやっぱり心配だったと言ってました。でも今回直接会えたことで安心してもらえたと思います。

ALSを発症し、奪われたものや失うものも多いですが、こうして人の温かさや思いやりを強く感じることができるのもALSになり、多くの人に手を差し伸べていただけているからだと感じました。今度は僕なりの恩返しをして行きたいと思います。

お勧め映画/DVD情報

1)A.I. 2001年

スティーヴン・スピルバーグ作品で、人工知能AIロボットの話ではあるが、今の時代に見ると、感慨深い作品。

2)アンブレイカブル 2000年

公開当初は単独作品が、後に三部作となる。

個々でも楽しめる三作。

3)スプリット 2016年

4)ミスター・ガラス 2019年

解離性同一性障害(多重人格)の役で24番目の人格が出るまでを演じているジェームズ・マカヴォイが凄い。

彼は、3)から出演。

★渡久地 優子{進行性骨化性線維異形成症(FOP)}★

今月の占い

- 牡羊座 3/21-4/19

言葉遣いに注意を

☆リフレッシュ法:読書 - 牡牛座 4/20-5/20

睡眠時間は十分に

☆リフレッシュ法:仮眠 - 双子座 5/21-6/21

栄養補給で元気に

☆リフレッシュ法:飲食 - 蟹座 6/22-7/22

ゆとりある時間を

☆リフレッシュ法:歌唱 - 獅子座 7/23-8/22

充実した一人時間を

☆リフレッシュ法:映画鑑賞 - 乙女座 8/23-9/22

挨拶は優しく笑顔で

☆リフレッシュ法:散歩 - 天秤座 9/23-10/23

疲れる前に休息を

☆リフレッシュ法:お風呂 - 蠍座 10/24-11/21

生活スタイルに変化を

☆リフレッシュ法:スキンケア - 射手座 11/22-12/21

出会いに感謝を

☆リフレッシュ法:談笑 - 山羊座 12/22-1/19

助言に耳を傾けて

☆リフレッシュ法:DVD・TV鑑賞 - 水瓶座 1/20-2/18

身も心も身軽に

☆リフレッシュ法:断捨離 - 魚座 2/19-3/20

人と比べないで

☆リフレッシュ法:音楽鑑賞

編集後記

今月の「表紙は語る」は、潰瘍性大腸炎に罹患されている慶野順一さんに、自身の体験をご寄稿いただきました。何らかの形で社会に貢献したい。自分のできることの延長線上に「辛い時に辛いと言える世の中」の実現を見ていらっしゃるんだと思います。社会の歩みは遅くとも、きっとそういう世の中に変わっていくと思います。

沖縄も朝夕や、吹く風が少し秋を感じさせるようになりました。今年は沖縄本島を直撃する台風が、今のところ無い状態です。無いことで喜んでばかりいられない温暖化の視点からは、数が減って、勢力は強くなるという予測があります。これから接近する可能性のある台風が、大きく勢力が強くならないことを願っています。

アンビシャスでは、人工呼吸器の非常時電源確保の一環として、台風接近時に難病で人工呼吸器を在宅で使用されている方に蓄電池の貸出をおこなっています。台風接近時前にご活用ください。

忘れたころにやってくる災害に「備えよ常に」と心がけていただきたいと思います。

文 伊佐真一郎

Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.